Детство, которое нужно спасать

Героями рубрики «Имена» станут люди, влияющие на интеллектуальную жизнь региона. Наша первая собеседница — Тамара Николаевна Плецкая, чья биография неотделима от истории югорской журналистики.

Девочка полутора лет

Девочка полутора летАнастасия, уроженка Запорожской области, осенью 1945-го вернулась на Родину в числе других измождённых узников фашистских лагерей. Три страшных года она провела в застенках. Но ей повезло: она выжила и дождалась счастливого момента, когда вырвалась из ада. Возвращение было долгим: путь в товарняках, изматывающие проверки, испытующие, косые взгляды. При фильтрации через границу истощённая голодом, непосильной работой и болезнями женщина с малюткой на руках получила короткую справку. В ней было указано: «Возвращается Анастасия Ивановна Иващенко (впоследствии Плецкая), вместе с ней ребенок: девочка полутора лет». Этой девочкой, чьи имя и фамилия даже не были удостоены упоминания, была наша сегодняшняя собеседница — Тамара Николаевна Плецкая.

Спустя десятилетия она скажет: «Я могу донести то, что прошло через меня; то, что я на себе испытала…» И эти слова — ключ к пониманию всей ее судьбы.

Впоследствии она станет известным журналистом и активным общественным деятелем: возглавит общество бывших узников концлагерей «Жертвы войны» в Нижневартовске, будет назначена ответственным секретарем общества «Охраны памятников» в Тюмени.

Но это позже, а пока… перенесёмся на восемьдесят лет назад, в суровый послевоенный 1945-й, когда её мать впервые ступила на родную землю.

Тамара Николаевна Плецкая в годы работы на стратегических промышленных объектах Украины. Фото из семейного архива

Ужас на всю жизнь

— Моих родителей нацисты угнали в Австрию осенью 1942-го года. На оккупированной территории, в городе Граце, на сортировке их купил хозяин частной бумажной фабрики «Бригль Бергмейстер». Он был человеком практичным и вкладывался в семейные пары, понимая, что со временем у них появится потомство, а у него — дополнительная рабочая сила, за которую уже не нужно платить: это же будут его рабы. И действительно, через девять месяцев, после того как туда пригнали людей, у них начали появляться детишки.

За два с половиной года в лагерных застенках родились восемь малышей: один мальчик и семь девочек, — рассказывает Тамара Николаевна.

Частная фабрика, работавшая на нужды Третьего рейха, где в декабре 1943-го появилась на свет наша героиня, располагалась очень «удачно»: лес рядышком, река. Мануфактура находилась на территории концентрационного лагеря Никласдорф под надежной охраной. За колючей проволокой содержались военнопленные и более 2000 принудительных рабочих с Украины, а в так называемом семейном блоке — 15 супружеских пар. Их поселили на втором этаже механического гаража, где стоял большой бак с теплой водой, а комнаты были перегорожены картонными листами. Так они и жили — зимой и летом.

Кормили узников скудно, зато работой загружали «от всей души». Мужчины грузили и таскали бревна, рубили их и передавали в женский цех. Женщины измельчали эти метровые чурбаки на станках, превращая древесину в труху. Затем массу засыпали в большие чаны-штофы, заливали кислотой — и узницы вымешивали эту жижу ногами по три–пять минут, кто сколько мог выдержать. Изо дня в день. Это был каторжный, губительный для здоровья труд.

Четверо из восьми

Все правила содержания заключенных на фабрике были прописаны по законам Третьего рейха: и для военнопленных, и для принудительно работающих они были одинаково суровыми. Не удивительно, что далеко не все узники вернулись домой. А из тех, кто обернулся, многие в течение короткого времени умерли. Так из восьми рождённых в Никласдорфе детей только четверо на момент возвращения остались живы.

Правду о своем рождении Тамара Николаевна узнала спустя полвека, в начале 90-х, когда открылись архивы КГБ, куда прибыли документы из Германии на репатриантов. Тогда бывшие узники смогли восстановить свой социальный статус. Поверить в это после пятидесяти лет молчания было почти невозможно.

Правду о своем рождении Тамара Николаевна узнала спустя полвека, в начале 90-х, когда открылись архивы КГБ, куда прибыли документы из Германии на репатриантов. Тогда бывшие узники смогли восстановить свой социальный статус. Поверить в это после пятидесяти лет молчания было почти невозможно.— Когда мама мне это всё рассказала, я сначала не поняла, о каком плене идет речь. Я не понимала… До меня никак не доходило, что я родилась в концентрационном лагере, хотя мне иногда говорили, что я родилась в Германии, — вспоминает Тамара Николаевна. — Когда мы посетили архив КГБ, нам показали мамины документы, её паспорт с немецким орлом. Она даже не знала, что на неё был оформлен паспорт. И мы нашли подтверждение о моём рождении. Это было непросто, потому что у детей, которые там родились, при фильтрации через границу не было ни имен, ни фамилий, были упомянуты только пол и возраст. Мы такой документ видели. И на его основании мне выдали сначала справку, где указаны мои подлинные дата и место рождения, а позже - и новое чудом добытое свидетельство о рождении на чужой немецкой земле.

Девочка в обносках. Так выглядели дети, освобождённые из нацистских лагерей. Вена, 1945 год. Фото из газеты, сохранённое в семейном архиве

Три свидетельства одной жизни

Как ни парадоксально, но на сегодня у Тамары Николаевны три свидетельства: актуальное, выданное в 1993-м году, и два старых — советское и российское, — которыми она пользовалась первые пятьдесят лет. Казалось бы, и отличия-то в них незначительные, но какая между ними колоссальная разница! Полученный документ принес и второе рождение, стал поворотным событием в жизни. Впрочем, и полвека, предшествовавшие этому моменту, тоже пришлось заново переосмыслить.

Так уж сложилось, что вернувшиеся из лагерей смерти бывшие пленники считались в СССР людьми второго сорта: к ним относились с большим недоверием и многие возможности, доступные для большинства, для них были закрыты. Они не могли жить в крупных промышленных центрах; не могли работать по профессии, поскольку их допускали только к низкоквалифицированному труду. Узникам была закрыта дорога во все техникумы, университеты и даже в училища. Вернувшись на родину в 1945-м, эти люди попали из ада в ад и, будучи врагами режима, больше сорока лет хранили молчание о своем прошлом. То, что было в годы войны, и главное — концлагерь, приходилось тщательно скрывать не только от властей, но и от знакомых. Порою даже близкие родственники не могли сказать о том, что знают всё. Только так удавалось избежать «клейма». Поэтому маленькой Томе всей правды не рассказывали и всю последующую жизнь её от последствий «этой правды» оберегали. Вот и пришлось спустя пятьдесят лет Тамаре Николаевне самостоятельно восстанавливать свою личную историю, историю рода, истории своих земляков и товарищей по несчастью.

Одним корытом

Одним корытом— Когда я по крупицам собирала свою родословную, мне, конечно же, захотелось найти тех, кто вместе со мной рождён. Я занималась этим много лет, вела поиск по архивам, очень бережно расспрашивала мать, пока та была жива; постоянно делала запросы. Судьба благосклонна, но мне удалось найти не всех, — повествует наша собеседница. — Сначала, в 1995-м году, нашёлся единственный из нас мальчик Ваня Корнев, с которым мне потом удалось встретиться. Мы долго переписывались с Иваном, пока он был жив. Следом благодаря воспоминаниям моей мамы и его родителей нашли ещё одну девочку. Абсурдно то, что мы вместе с ней учились в одном классе. И родители нам не говорили, что мы из одного лагеря, что родились в одном здании, что в одном корыте нас купали и с одной ложки кормили. Зовут ее Рая Сида, сегодня её фамилия Блинова. Она проживала в Запорожье. А что теперь с ней, даже боюсь подумать: там сейчас самое пекло! Последней из выживших детей Никласдорфа нам удалось найти Галю Некрасову. На её поиски ушло почти 10 лет. Помогли авторы программы «Жди меня». В 2000 году я ездила в Москву и участвовала в этой программе… и там встретилась с Галей. Это было очень горько и очень трогательно, – призналась Тамара Николаевна.

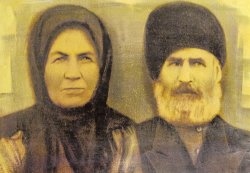

Прадед Тамары Николаевны по отцовской линии, дед её отца Николая Плецкого, донской казак Роман Тарасенко со своей второй женой. Фото из семейного архива

Безусловно, чтобы все скрытые и забытые со временем данные удалось восстановить, упорядочить вновь открывшиеся факты наша героиня проделала колоссальную работу. Журналистика и прежде была делом её жизни, но в 90-е — приобрела второе дыхание.

— В этот период мне очень помогли мои профессиональные навыки: умение собирать и обрабатывать информацию, общительность, способность вести диалог. И я постепенно понемногу собрала историю моего рода по мужской линии, потому что я этого ничего не знала. Понимаете, было такое время, когда все держали язык на замочке. И только благодаря интернету; благодаря тому, что я много ездила, много всего изучала, анализировала мне удалось свести воедино всю свою родословную, — подытожила собеседница.

«Подснежник в каске»

— Мой путь в журналистику был необычным, — продолжает свой рассказ Тамара Николаевна. — Не скажу, что тернистым, пожалуй, нет. Скорее наоборот, Бог толкал и толкал меня, куда надо, а я двигалась по заданной траектории — можно сказать, что шла я по направлению своей судьбы. Хотя изначально выбор-то у меня был небольшой…

Молодая журналистка Тамара Плецкая в редакции одной из украинских газет. Фото из семейного архива

Семья, где Тома была старшей дочерью (после войны у Анастасии Ивановны появились еще дети), жила небогато. Отца уже не было, а вернувшаяся из немецкого лагеря мать не могла устроиться на работу по специальности. Приходилось перебиваться на зарплату уборщицы. Да и здоровье у девочки было слабое: сказалась фронтовая контузия. В 1944-м, когда настал переломный момент войны, концлагерь подвергался постоянным бомбежкам. С юга, из Югославии и Италии, начали кружить американские самолёты, а бараки, и в особенности огромнейшая заводская труба на территории лагеря, стали для них четким ориентиром. Их они и бомбили.

— Рядом с трубой было бомбоубежище, куда прятались женщины с маленькими детьми. И маму угораздило сесть рядышком с окошком, чтоб видеть всё и чтоб воздуха было побольше. Почему? Потому что это подвал, там всякие запахи. Когда эту трубу разбили, стена упала - и мы оказались в завале. Тем, кто подальше сидел, меньше досталось, а мы – в самом эпицентре. У мамы нога сразу почернела, потому что кровоток нарушился, а меня вытянули из-под завалов синюю, бездыханную. Волной от взрыва нас контузило. И я трое суток не подавала признаков жизни. Откопали нас мужчины: инструментов не было никаких, они руками отгребали весь этот мусор, обломки. И когда папа увидел меня, испугался, схватил, начал трясти. Хорошо, что рядом более опытные люди оказались, подсказали ему: «Коля, не тряси ребёнка, накрой чем-нибудь и пусть согреется». Это меня и спасло, на третьи сутки я начала оживать, — передает Тамара Николаевна историю, рассказанную матерью. — Но здоровье было подорвано на всю жизнь: сердце деформированное, зрение -14, нервная система и психика расшатанные.

Это приходилось учитывать при выборе будущей профессии. Росла Тома девочкой творческой, артистичной. Решили — пойдет на музыкальное отделение.

— Когда мы спохватились, в театральный уже не было мест. А голосочек у меня был приятный, слух абсолютный, я могла быстро освоить нотную грамоту, провести концерт. Вот и поступила на хормейстера, — вспоминает Тамара Николаевна.

Тома успешно отучилась по выбранному направлению. В 1964-м девушка закончила училище и поехала по распределению в г. Пятихатки (Днепропетровская область), чтобы пройти стажировку по специальности «Культурно-просветительский работник. Руководитель хора». Работала методистом, составляла отчёты разные, писала сценарии, участвовала в агитбригаде. Впрочем, надолго она там не задержалась: из-за неудачной попытки устроить личную жизнь пришлось сорваться с места – так она оказалась в г. Днепрорудном, где устроилась на работу в редакцию при Железнорудном комбинате. Ставки свободной не было, поэтому взяли ее «Подснежником». Впоследствии это очень удачно обернулось и помогло нашей героине познакомиться со всеми азами профессионального мастерства. Здесь она числилась и корреспондентом, и редактором, и оператором копировально-множительных работ, и в области фотографии себя попробовала.

Бант из бинта и рудное тело

Бант из бинта и рудное тело— Я узнала процесс выпуска газеты со всех сторон. Это была шикарная школа, с этого началась моя карьера журналистки, — призналась она.

…И она осталась в профессии. Опыт нарабатывался быстро, и вскоре Тамара Николаевна стала маститой журналисткой. Писала о добыче руды, о нелегком труде шахтеров, о человеке труда. В поисках героев исколесила всю Украину: пожила и в Мариуполе, и в Запорожье, много куда выбиралась по заданию; Авдеевка, Васильевка, Чернобыль, «Азовсталь», Днепропетровск, Харьков, Таганрог — это всё родные для неё края.

Тамара Николаевна с коллегами. В такой же каске с фонариком Тамара Плецкая, первая женщина-журналист, спустилась на 800-метровую глубину. Фото из семейного архива

— В те годы я поработала в редакциях многих украинских газет, среди них «Рабочее слово», «Ждановский портовик», «Приазовский рабочий»... Писала про передовиков производства, про работу промышленных объектов, в том числе и стратегических. И в шахту я спускалась, и к гостайне была допущена, — уточнила Тамара Николаевна.

За гражданскую позицию, трудоспособность и поиск нестандартных решений журналистка получила множество профессиональных наград, в том числе — медаль «За доблестный труд».

Медалью её наградили за работу на стратегических промышленных объектах, расположенных на территории Украины. В частности, за освещение деятельности Железнорудного комбината, где добывали сырьё для нужд государства. Она была первая и единственная на протяжении долгого времени женщина, кому позволили спуститься в шахту, на глубину 800 метров. Об этой истории Тамара Николаевна до сих пор вспоминает с улыбкой.

— Сейчас это «погружение» кажется мне забавным. Впрочем, и тогда — я же отчаянная была — ничего меня не пугало: надо – значит надо. Но, чтобы спуститься, нужна была спецодежда. Выдали мне «дежурный» комплект, который главный инженер держал в резерве, так сказать для «гостей». Облачался в это обмундирование кто? Шахтёры, инженеры – они же мужчины крупные… А я, маленькая, худенькая, — но другой-то одежды нет. Нарядилась в этот костюм 60-го размера, в сапоги — 45-го. На мне всё болтается: в брюки — четверых таких, как я, можно было поместить… И даже ремня нет. Дали мне длинный бинт, я им и подпоясалась, на бантик его завязала — в таком виде и предстала перед начальником горных выработок, который меня сопровождал. А у меня, представьте, ещё каска с фонариком, аккумулятор, блокнот с карандашами в руках… Он обомлел! «Готова? — Спрашивает. Отвечаю: «Готова». И мы отправились. Поднимались сначала на клети, затем по аварийной лестнице — ещё метров 100. Когда добрались, мои штаны висели на сапогах. Он, как посмотрел на это чудо, упал со смеху. Вот такая история! Позже я в шахту ещё не раз спускалась, в этой же одежде, но уже обзавелась ремешком, — смеётся Тамара Николаевна. — А медаль мне вручили за вскрытие рудного тела, потому что не побоялась туда идти и мои руки с розами остались в кинохронике.

— Сейчас это «погружение» кажется мне забавным. Впрочем, и тогда — я же отчаянная была — ничего меня не пугало: надо – значит надо. Но, чтобы спуститься, нужна была спецодежда. Выдали мне «дежурный» комплект, который главный инженер держал в резерве, так сказать для «гостей». Облачался в это обмундирование кто? Шахтёры, инженеры – они же мужчины крупные… А я, маленькая, худенькая, — но другой-то одежды нет. Нарядилась в этот костюм 60-го размера, в сапоги — 45-го. На мне всё болтается: в брюки — четверых таких, как я, можно было поместить… И даже ремня нет. Дали мне длинный бинт, я им и подпоясалась, на бантик его завязала — в таком виде и предстала перед начальником горных выработок, который меня сопровождал. А у меня, представьте, ещё каска с фонариком, аккумулятор, блокнот с карандашами в руках… Он обомлел! «Готова? — Спрашивает. Отвечаю: «Готова». И мы отправились. Поднимались сначала на клети, затем по аварийной лестнице — ещё метров 100. Когда добрались, мои штаны висели на сапогах. Он, как посмотрел на это чудо, упал со смеху. Вот такая история! Позже я в шахту ещё не раз спускалась, в этой же одежде, но уже обзавелась ремешком, — смеётся Тамара Николаевна. — А медаль мне вручили за вскрытие рудного тела, потому что не побоялась туда идти и мои руки с розами остались в кинохронике.Награды Тамары Николаевны Плецкой.

Слева: медаль "Непокорённые". За верность Родине (надпись на обороте). Награда - только для бывших узников. Внесена в реестр по наградам, учредённым по инициативе Союза бывших узников СССР.

Справа: медаль "За доблестный труд". К 100-летию со Дня рождения В.И. Ленина - за вскрытие рудного тела на комбинате в г. Днепрорудный и материалы о горняках. Фото из семейного архива

Против одиночества

… Ключевым мотивом её творчества в те годы стала тема одиночества. Исповеди людей, переживших военное лихолетье, потерявших родных и любимых, были ей по-настоящему близки, нестерпимой болью врезались в сердце. И таких людей, несемейных, безродных, в те годы было очень много. Тамара Николаевна находила их через местную службу знакомств и органы городской власти. Она с воодушевлением рассказывала о их судьбах и помогала им преодолеть хандру, тоску и уныние, найти свою вторую половинку и стать счастливыми. Работала журналистка в разных жанрах: писала и заметки, и статьи, и очерки, и объявления в рубрику знакомств.

— Это имело и отклик, и действенный эффект. Я даже считаю себя лучшей Ханумой Украины, — с улыбкой отмечает она.

Так она и жила на протяжении двух десятков лет, пока судьба не забросила её в Нижневартовск.

От Чернобыля — к предкам

От Чернобыля — к предкам— Переезд на север нельзя назвать случайным: это было взвешенным решением, хотя и вынужденным, — рассуждает Тамара Николаевна. — Толчком послужила Чернобыльская авария. Коксохимзавод, где я тогда работала, был рядом с «Азовсталью»: это тот же Чернобыль… Мне с моим-то здоровьем оставаться там было самоубийством.

Так она сменила место редактора газеты «Ждановский коксохимик» на Нижневартовск, где под Мегионом работала ее младшая сестра. «Мне надо было семью объединить», — объясняет она этот крутой поворот судьбы.

В Нижневартовске её журналистский опыт мгновенно нашел применение. Сначала – в «Службе знакомств», чем она уже виртуозно владела, а спустя пару лет — в газете «Варта».

— Помогла выйти на редактора Зоя Илларионовна Криволапова, – вспоминает Тамара Николаевна. — Она возглавляла местное отделение Союза журналистов. Познакомились, она переговорила с Игорем Кирилловым, и меня взяли автором объявлений. Собственно, то, что я умела делать хорошо.

Но самый главный подарок Югра преподнесла ей не на работе, а в архивах. Именно здесь, в Сибири, началось её главное расследование — поиск собственных корней.

Холодная весна (или поздняя осень) Тамары Плецкой. Утонченный силуэт в пальто с сумочкой в руках на фоне прозрачного леса. Фото из семейного архива

— Мои корни по мужской линии, как это ни удивительно, оказались в Югре, — признается она. — Предки моего отца, ремесленники, были сосланы сюда ещё во времена революции 1861-го года. Получается, я бежала от одной беды – и вернулась на землю, откуда начался мой род. Потому Югру я и считаю своей Отчизной.

Судьба, вырвавшая её из родных степей, спустя полвека замкнула круг, приведя на родину предков.

Живые и мёртвые

Её личное расследование переросло в общественную миссию. В 90-е Тамару Николаевну приняли в российское Общество бывших узников «Жертвы войны». В Нижневартовске таких, как она, было всего десять человек. Ей, самой молодой и грамотной, земляки и предложили возглавить местное отделение.

Она разыскивала и объединяла людей разных поколений, которые принимали участие в Великой Отечественной войне и ковали Победу в тылу. У каждого из них — своя богатая биография, своя трудная история, в которой было очень много добрых дел и трудовых подвигов. Но, по словам Тамары Николаевны, несмотря на преклонный возраст, они оставались очень энергичными людьми. И главное – им было, что вспомнить и рассказать. Вместе они заполняли неизвестные страницы в летописи Великой Отечественной, сохраняли и преумножали историю, которую создавали наши деды и прадеды, отстаивавшие на полях сражений интересы народа и страны. И, конечно же, она с трепетом и воодушевлением тиражировала эти знания поколениям внуков и правнуков.

— Меня эта деятельность поглотила полностью. Я стала членом Совета Союза бывших малолетних узников фашизма СССР. Участвовала в четырёх его конференциях военной тематики и по теме концлагерей. Одна из них в начале 2000-х проходила в Днепропетровске. Почему она мне запомнилась? Потому что там я встретилась со своей родной тётей. Она, когда увидела у меня большую чёрную книгу «Дети и война», которую я везла в Россию, - аж заплакала от того, что я всё это нашла и всё это знаю, — растрогалась наша собеседница.

— Меня эта деятельность поглотила полностью. Я стала членом Совета Союза бывших малолетних узников фашизма СССР. Участвовала в четырёх его конференциях военной тематики и по теме концлагерей. Одна из них в начале 2000-х проходила в Днепропетровске. Почему она мне запомнилась? Потому что там я встретилась со своей родной тётей. Она, когда увидела у меня большую чёрную книгу «Дети и война», которую я везла в Россию, - аж заплакала от того, что я всё это нашла и всё это знаю, — растрогалась наша собеседница. Партия этого издания была привезена в Россию из Латвии. А дальше уже Тамара Николаевна и Валентина Шляхова, тоже бывшая узница, доставили книги сначала в Москву, а затем и в Нижневартовск: часть в чемодане привезли, часть почтой отправили. Груз был тяжеленный.

Сёстры по судьбе. Тамара Плецкая, Валентина Шляхова и другие бывшие узницы, объединённые общей миссией — сохранением памяти. Фото из семейного архива

— Книгу эту написали бывшие узники в рамках грантовой программы. Она бесценна по материалу, в ней — история наших судеб. Нижневартовск — единственный город в России, который имеет эти книги: они есть почти в каждой школе, каждой библиотеке. А Центральная городская библиотека имеет полную подборку по узничеству, которую я передала. Так что на 11 апреля — в День памяти — пусть читают, пусть знакомятся, — подытожила собеседница.

Праздник на костях

Уже в 2000-ых, работая ответственным секретарем Общества «Охраны памятников истории и культуры» Тамара Николаевна открывала мемориальные комплексы в местах былых сражений. Она всё снова и снова возвращалась на родную Украину, в Белоруссию и Прибалтику. В странах ближнего зарубежья участвовала в патриотических фестивалях, праздновании юбилеев Победы. Сейчас всё это кажется маловероятным – везде враги, но это было.

Одна из таких поездок перевернула её восприятие памяти.

— Посмотрите, какой снимок: это г. Дубровно, Белоруссия. Там проходил фестиваль трёх братских республик: Украины, Белоруссии, Литвы. Участники — все в национальных костюмах. Отмечают День Победы. Я была приглашённым гостем. Всё скромно: скамейки, стол длинный. За столом – ветераны. Угощение для них: сто грамм водки, чёрный хлеб, кусочек сала, солёный огурчик и конфетки… Прекрасное мероприятие. Я, конечно, его фотографирую. Но что меня поразило, так это место, выбранное для праздника: на самом деле, это Засценки — место захоронения на границе между Украиной и Белоруссией. Везде могилы… вся территория покрыта могильными камнями! Там захоронено более 10 000 жертв и останков погибших, которых свозили сюда со всей окрестности, потому что рядом был полевой госпиталь. Это самое большое кладбище в Белоруссии, и на его территории проводили 9 мая, — рассказывает Тамара Николаевна. — Увиденное пронзило меня насквозь. С этого момента я начала очень много посещать кладбищ.

— Посмотрите, какой снимок: это г. Дубровно, Белоруссия. Там проходил фестиваль трёх братских республик: Украины, Белоруссии, Литвы. Участники — все в национальных костюмах. Отмечают День Победы. Я была приглашённым гостем. Всё скромно: скамейки, стол длинный. За столом – ветераны. Угощение для них: сто грамм водки, чёрный хлеб, кусочек сала, солёный огурчик и конфетки… Прекрасное мероприятие. Я, конечно, его фотографирую. Но что меня поразило, так это место, выбранное для праздника: на самом деле, это Засценки — место захоронения на границе между Украиной и Белоруссией. Везде могилы… вся территория покрыта могильными камнями! Там захоронено более 10 000 жертв и останков погибших, которых свозили сюда со всей окрестности, потому что рядом был полевой госпиталь. Это самое большое кладбище в Белоруссии, и на его территории проводили 9 мая, — рассказывает Тамара Николаевна. — Увиденное пронзило меня насквозь. С этого момента я начала очень много посещать кладбищ.г. Дубровно, Белоруссия. Празднование Дня Победы, которое проходило на территории крупнейшего в стране воинского захоронения. Фото из семейного архива

Воинские захоронения, где она побывала, обнаруживали всё новые и новые факты о истории её родных.

— Это могила Плецкого Григория Дмитриевича, старшего брата моего папы. — Показывает Тамара Николаевна архивное фото. - Я искала-искала её в Запорожье, не могла найти. А он в Белоруссии похоронен. Видите, как фамилия написана? Плецкий, Глецкий, Полецкий — не разобрать. Я специально сфотографировала и попросила человека, который отвечает за воинское кладбище, отреставрировать, восстановить надпись, чтобы было понятно, кто упокоен. А он мне ответил в письме, что это мародёры буковки срывают: пластины металлические и они их сдают на металлолом. Посетовал, что не успевают это заменять...

Другой дед нашей собеседницы погиб от смертельного укола немецкого врача. Когда полицай сказал, что у него тиф, то его просто убили и предали земле не на кладбище, где хоронят всех погибших, а за рвом, где больные покоятся. Родственники могилу уже после войны нашли и показали Тамаре Николаевне. Совместными усилиями захоронение привели в порядок, высадили крокусы.

Другой дед нашей собеседницы погиб от смертельного укола немецкого врача. Когда полицай сказал, что у него тиф, то его просто убили и предали земле не на кладбище, где хоронят всех погибших, а за рвом, где больные покоятся. Родственники могилу уже после войны нашли и показали Тамаре Николаевне. Совместными усилиями захоронение привели в порядок, высадили крокусы. Ещё один родственник Тамары Николаевны, дед по материнской линии Иващенко Иван Васильевич, был погребён в 1945-м под Запорожьем, в Новониколаевке. Теперь там всё разворочено.

— На кладбище места не хватает нынешним. Они старых выворачивают, выбрасывают кости — и туда хоронят своих, — уточнила собеседница.

Были в роду Тамары Николаевны и прославленные люди. Так, дядя по материнской линии, Иван Тимофеевич Иващенко, изначально был крестьянином, батраком; потом стал лётчиком, испытателем МиГов. В 45-ом году получил звание первого Героя Советского Союза, похоронен на Новодевичьем кладбище. Его захоронение журналистка нашла благодаря интернету.

Её родня — труженики, узники, герои. Все они стояли в одном строю и вместе, плечом к плечу, приближали Победу... Теперь все они — её вечный полк.

Среди тысяч имён. Могила брата отца, Григория Плецкого, которую Тамара Николаевна разыскивала годы. Фото из семейного архива

Как корни у дерева

— Старые родовые дома, семейные альбомы и родословные — всё это уходит в забвение. Люди не понимают, что по-настоящему ценно. А ведь это — основа нашего существования. Как корни у дерева: они его питают, — убеждена наша собеседница.

И эти корни поддерживают не только прошлое, но и настоящее. Судьбы жертв Третьего рейха — суровый урок для сегодняшнего дня. По словам Тамары Николаевны, подрастающее поколение должно знать историю своей страны и понимать, что война — это смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство, вечный страх тех, кто когда-то оказался в плену.

И эти корни поддерживают не только прошлое, но и настоящее. Судьбы жертв Третьего рейха — суровый урок для сегодняшнего дня. По словам Тамары Николаевны, подрастающее поколение должно знать историю своей страны и понимать, что война — это смерть, голод и страшные муки. Это не только убитые и раненые, это украденное детство, вечный страх тех, кто когда-то оказался в плену. — Всё эмоционально в памяти остаётся у ребёнка. Всё! — говорит она, и в её голосе слышен отзвук давнего ужаса. — Я понимаю сейчас тех детей, которых из Донецка привозят к нам. Они прекрасно разбираются в гуле самолётов, они прекрасно разбираются, где, как и что летит. Это ангелы, которые остались в живых, но их сердечки всегда будут помнить смерть папы, который пошёл защищать свою территорию; смерть мамы, которая подорвалась или на мине, или под дроном… Понимаете? У меня душа болит за этих малолеток, и я переживаю, что с ними будет. Это детство, которое нужно спасать сейчас.

Живая история. Седьмое поколение рода Гордея Суботы, материнской линии Тамары Николаевны — те самые «корни», что питают дерево её семьи. Фото из семейного архива

Она убеждена, что таких детей нужно не просто эвакуировать, надо дать им новую жизнь, новую форму воспитания в приемных семьях — научить мирной жизни, не отрывая от любви к их родной земле.

— Я была жертвой той войны, а они — жертвы этой. Я готова подсказать, как им помочь. Мне кажется, я знаю рецепты. Этот вопрос не даёт мне спокойно спать…

Вам может быть интересно:

Людмила Мамедова: Учитель, который взлетал

Галина Пернай: Мост из доверия, заботы и любви

Маргарита Анисимкова: Жизнь, сотканная из слов и совести